出張旅費という名の臨時収入が入って、なにを買おうかといろいろ迷っていました。

以前記事にも書いたフローターを買おうとも思ったのですが、ずっと欲しかった小型船舶の免許を取りに行くことにしました。

一番簡単な国家資格なんて言われている小型船舶免許ですが、実際に受けてみると覚えることも多くそれなりに大変です。

無事に取れた今だから笑っていますが、実技試験では失敗ばかりで結果を聞くまではドキドキでした。

小型船舶免許とは

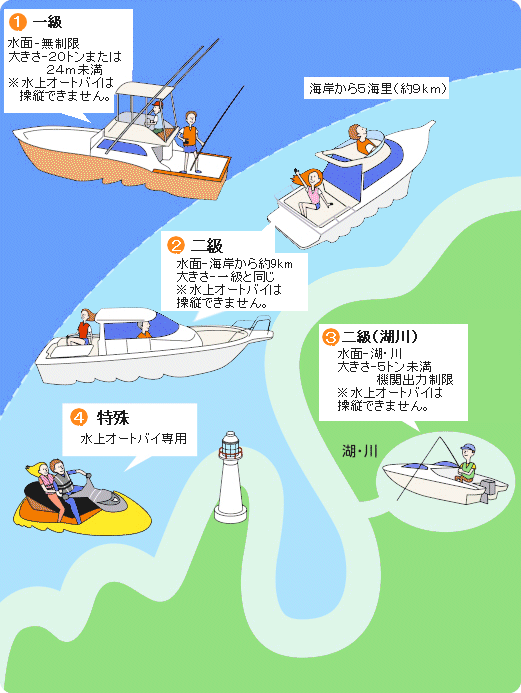

小型船舶免許は、プレジャボートなどの操船ができる免許で4種類あります。

1・2級は操船できる船の大きさが[重量20トン未満全長24m]と同じなのですが、航行できる範囲が違い、1級の方が沖まで出ることができます。

以前は、1・2級小型船舶免許を持っていれば水上バイクも操縦できましたが、今は特殊小型船舶免許が無いと操縦することはできません。

1級小型船舶免許

外洋まで航行できる免許です。

100海里(約185キロ)以上の沖に出るときは機関士の乗船が必要となります。

実技試験は2級と同じですが、学科で上級運航という、海図で方位や速力を計算したりする試験が追加されます。

2級からステップアップすることもできます。

2級小型船舶免許

平水区域と5海里(約9キロ)までの沿岸部が航行できる免許です。

小型船舶免許の取得を目指す多くの人選んでいるのが2級です。

私が試験したときも7人中6人が2級でした。

湖川小出力限定免許

湖や川と指定されて区域のみが航行できる免許です。エンジン出力も15kw(約20馬力)までとなっています。

浜名湖のみであったり、バス釣りなどでボートに乗るだけなら十分です。

満16歳以上から取得することができ、2級小型船舶より取得費用は安く済みます。

特殊小型船舶免許

水上バイクやジェットスキーの運転ができる免許です。

ライセンススクールへ申込みに行ってきた

私は海の近くに住んでいるので、割と近くにマリーナがあって、いくつかのマリーナではボートライセンススクールをやっているところもあります。

今回は、自宅から一番近いマリーナのライセンススクールへ行くことにしました。

浜名湖のみでボートを乗るのであれば湖川小出力限定免許で十分なのですが、せっかく海の近くに住んでいるので海釣りもしたいと思い、2級小型船舶免許を取ることにしました。

私が申し込みをしたライセンススクールは実技試験会場にもなってるため、講習を受けたボートでそのまま試験を受けることができます。

コースと費用のこと

一般的に2級小型船舶免許は学科講習1日、実技講習1日、学科と実技の試験1日の計3日かかるようなのですが、今回選んだコースは学科と実技の講習を1日で行い、試験を1日で行う計2日で船舶免許が取れるというコース。

料金は2日でも3日でも残念ながら変わらず、8万円程度でした。

ちなみに船舶免許にもバイクのような一発試験があって、一回で合格できれば免許取得費用が3万円程度とぐっと抑えることができます。

YouTubeにも一発試験の勉強用に、多くの動画が公開されています。

ただ、今までほとんど船に乗ったことのないような人は、一発で実技試験を突破するのはハードルが高いようですね。

スクールによっては1日で終わるコースがあったり、試験免除のコースがあったりもするようです。

講習を受けに行ってきた

ライセンススクールに申込みをした時に、テキストも貰ってきました。

今回2日コースだったので「学科はある程度予習をしてきてください」と言われ、テキストをパラパラっと見て少しロープワークを覚えた程度で講習を受けてきました。

当日は風はほとんどない状態でしたが、午後から少し雨が降る予報。

雨の中ボートに乗るのは嫌だなと思いましたが、仕方ないですね。

まずは実技講習

朝、マリーナについて軽く注意事項などを確認した後は、さっそく実技講習です。

今回は私一人で講習を受けるので、マンツーマンでしっかり教えてもらうことができました。

今まで船に乗ったことは何度かあるのですが、自分で操縦するのは初めてなので緊張します。

初めてボートの操縦をした感想は、やはり車とは全く違うということ。

車であればハンドルを切った後、軽くハンドルを離してやれば中立位置に復元するのですが、船ではそれがまったくなく自分で戻してやる必要があります。

風や波で船体も流されるし、止まるのもブレーキを踏めば止まるというわけではないので常に緊張します。

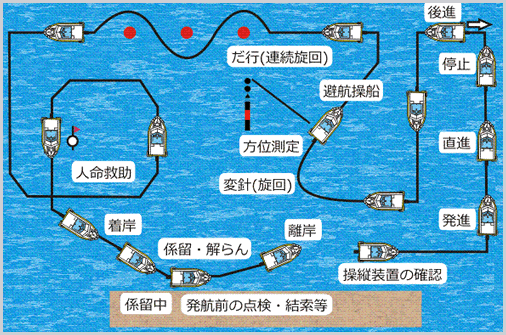

出航前点検

船体・操船席・エンジン・法定備品の点検です。

試験ではそれぞれ1,2ヶ所指示されて、確認を行います。

エンジン始動・暖気・停止・計器確認

エンジンを始動して停止するだけ。

計器の見方はボートごとに違ったりするのですが、今回は講習と試験が同じボートになるので、覚えてしまえば楽勝です。

ロープワーク

もやい結びや巻き結びなど、7種類の結び方の中から1つ問題が出されます。

係留でクリート止めは必ず使います。

発進・直進・停止・後進・変針

当日は風もなく潮の流れもそれほど強くなかったのですが、それでも巡航時や後進はまっすぐ船を走らせることすら難しかったです。

ちなみに、まっすぐ走らせるのはスピードを出した滑走状態より、速度の遅い巡航状態のほうが遥かに難しいです。

船には車のようにミラーも付いていないため、安全確認も直接目視するしかなく、周りをキョロキョロしながらひたすら安全確認。

目線が10秒以上固定されていると、安全確認不足ということで減点対象になるそうなので、しっかり行うように言われました。

避航操船

滑走途中で状況説明の絵の書かれたカードを見せられて、それに応じた行動を取ります。

落ち着いてできれば、問題ない感じですね。

人命救助

他の人のホームページなど見てもキモとなるのが人命救助なのですが、講習のときは余裕で成功。

数回練習したのですが、全く問題なく救助することができました。

正直楽勝かと思っていたのですが、これは講習のときは風も波も無かったため。

試験で痛い目を見るハメになります。

方位測定

ハンドコンパスという計器を使って方角を答えます。

これはとにかく落ち着いてやれば問題ないかと思います。

蛇行

水面に浮かんでいる3つのブイを避けながら航行します。

これも、講習のときは問題なくできました。

離岸・着岸

人命救助と違い、苦労したのは離岸と着岸。

離岸は後進で行ったのですが、ハンドルの回し過ぎや戻すのが遅れたりで、フラフラしてしまいます。

着岸も、操作手順も多くなかなか上手いこと桟橋に寄せることができず、何度も練習させてもらいました。

ちなみに風や波が強かったりすると着岸の難易度が上がるため、着岸に失敗してしまう人も多いそうです。

そんなときでも試験官が総合的に判断するそうなので、着岸失敗したからといってもそこまで気にする必要はないみたいです。

その他操船中の注意点

一番注意されたのは、常に頭を動かして周囲の安全確認を行うこと。

前進している最中に後ろを向いて後方確認することなんて、車の運転ではありえないので少し怖いですが、目だけでなく顔を後ろに向けて確認したほうが良いと言われました。

学科の講習は?

今回学科の講習は、ぶっちゃけほぼ無しでした。

その分、実技の練習を多くやらせてもらった感じです。

すでに船舶免許を持っている会社の先輩からは「講習で試験に出るところ教えてくれるから、そこだけやれば余裕だよ」みたいなことを言われていたのですが・・・

講師の先生からは、「事前に貰っている問題集の中から出るから、しっかり勉強してこれば大丈夫だよ」と言われただけです。

まぁ、覚えることは結構ありますが、試験を突破するだけならそれほど問題なさそうです。

学科試験の勉強方法

学科試験は問題集から同じ問題が出るので、基本的には丸暗記です。

私の場合は問題集に回答を直接書き込んで、チェックシートを使って暗記していました。

その時に活躍したのが、オレンジ色のボールペンと赤い下敷き。

オレンジ色のボールペンで回答を記入しておいて、赤い下敷きで隠すと全く見えなくなります。

受験生にはお馴染みのテクニックらしいのですが、オススメです。

一日乗っただけで不安だったら動画で確認することも

一日の実技講習で操船練習をしただけでは、少々不安ですよね。

私の場合はYouTubeの「堀越学園チャンネル」というチャンネルを見て復習をしていました。

わかりやすく実技試験のポイントを解説されているので、非常に勉強になります。

講習から9日後に試験を受けてきた。

講習から9日後に学科と実技の試験がありました。

講習のときは小雨は降っていましたがほぼ無風でしたが、試験日当日は雨も風も強く波も高そうです。

まずは身体検査から

身体検査では、視力、色覚、聴力の検査があります。

聴力は話している内容を理解しているかどうか試験官が判断するので、おもに検査するのは視力と色覚です。

視力は0.5以上、色覚は緑・赤・白を見分けることができればOKです。

その後学科試験

4択問題が全部で50問出て、正解率65%以上で合格となります。

ぶっちゃけ、学科試験は問題集をある程度解いておけば余裕な感じでした。

試験時間は70分ありますが、30分たてば退出OK。

試験後に解答が張り出されたので自己採点してみましたが、余裕で合格圏内。

実技より学科で落ちる人のほうが多いそうなのですが、とりあえずは一安心です。

失敗しまくりの実技試験

今回2級の受験者が6人いたので、2名一組で乗船し試験を受けます。

私は一番最後の組になってしまったので、1時からの試験となりました。

試験が終われば流れ解散となるので、最初の方に受けたかったのですが仕方ありません。

さて実技試験ですが、講習から1週間以上経っていることもあるせいか、忘れていることも多くかなりやらかしてしまいました。

おかげで結果が出るまでの5日間を、かなりドキドキして過ごす羽目になってしまいました。

失敗その1.船体確認の時、呼び方を間違える

多分これはフォローできたかなと思うのですが、出航前点検の船体確認で、船首を確認したにもかかわらず、「船尾よし」と言ってしまいました。

失敗その2.最初の発進時に船尾の確認を忘れる

試験官の操船で沖に出て停止後、交代して試験を開始するのですが、最初の発進時には運転席を離れてプロペラ周りに浮遊物がないか確認しなくてはいけません。

しかし、確認しないまま発進してしまいました。

失敗その3.蛇行でブイに近づきすぎ

蛇行ではブイとブイの真ん中あたりを航行するのですが、かなりブイに近づいて蛇行してしまいました。

テキストを見ると5メートル以内に近寄らないと書いてありますが、感覚的には5メートル以内に入っていた気がします。

失敗その4.人命救助に2回失敗

最もやらかしてしまったと思ったのが、人命救助の2回の失敗。

講習のときは風も波もほとんど無かったので余裕だったのですが、試験時は風が強くかなり船が流されてしまいました。

1回目は「右舷から救助します」と言ったにもかかわらず、ブイが左舷側に来てしまい、急遽左舷側から救助しようとしましたが手が届かず・・・

ボートフックで引っ掛けて救助しようとするも、届かず救助失敗。

2回目の救助でもブイが船体より離れてしまい、ボートフックが触れはしましたが上手く引っ掛けることができずに、ブイは後方へ行ってしまいました。

試験官に「はい、もういいですよ〜」と言われたときは、かなり凹みました。

人命救助に2回失敗したら不合格ということが、多くのブログなどで書かれていたのですが、まさか自分が2回失敗するとは思っていませんでした。

合格発表まで

合格発表は試験の5日後にJMRAのホームページにて確認することができました。

結果はというと、学科・実技ともに無事に合格。

人命救助に失敗したときは「やっちまった~」と思ったのですが、どうも人命救助に失敗したら即不合格、ということにはならないみたいです。

再試験をしようと思うとまた半日潰れますし、費用もかかります。

本当に無事に合格でき良かったです。

まとめ

90%以上と言われる小型船舶免許の合格率ですが、舐めてかかると痛い目にあることもあるようです。

学科試験もある程度テキストを読んだりしておけば大丈夫かと思いますが、全く勉強せずに合格することはできないかなという感じですね。

実技も当日の天候次第なところもありますが、とにかく安全確認さえしっかりやれば大丈夫かなと思います。

ともあれ、無事に船舶免許を取ることができたので良かったです。

ちなみに今回同じ会場で2級小型船舶試験を受けたひとが6人いたのですが、全員合格したみたいですよ。

おしまい。

コメント